スーパーで一番好きな場所は果物コーナーです。

野菜よりも果物コーナーは季節をいち早く感じられるのが好きなところ。

苺と蜜柑と桃が好きで、店頭に並び始めると初物の時期に食べようか、もう少し待って旬が出始めるのを待とうか仕事帰りに悩むこともあります。

それぞれの食べ物に思い出がありますが、苺は「いちごスプーン」で潰して牛乳に浸しながら食べる。最後は苺ミルクとなった牛乳を飲み干して完食する瞬間が幸せです。

幼いころは親の目を盗んで練乳をこれでもかーー!とかけて、潰しながら食べるのも好きでした。

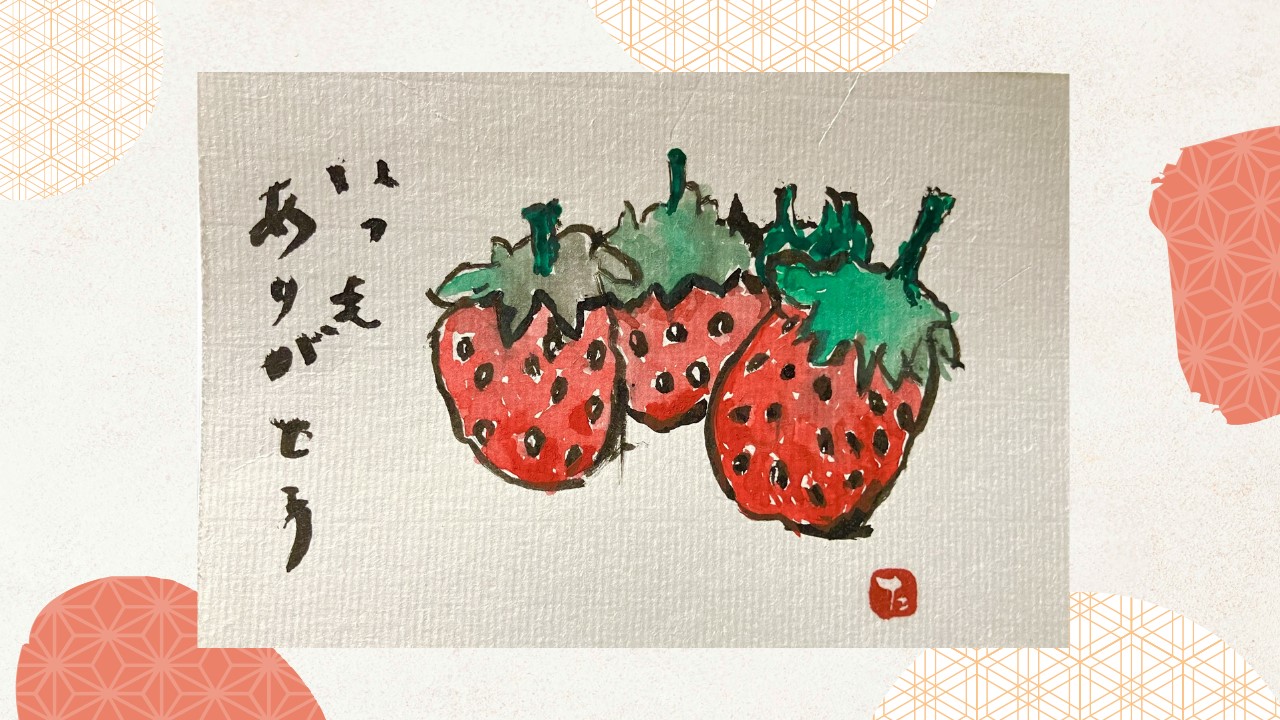

Aさんのお家で苺の絵を見たとき、とっても美味しそうで久々に苺牛乳で食べたくなりました!

デイサービスで作った作品を飾っていらっしゃるAさんのお部屋では、季節にちなんだ作品を時折見せて頂いております。

沢山の施設がある中で通っていらっしゃるデイサービスは幼稚園の施設と隣接しており運動会、卒園式、などイベントが近づくとメダルなどを作って園児にプレゼントしているようです。ポケモン、流行りのアニメにちなんだ柄のメダルなどを作られており、見せてもらいながら制作過程のエピソードを聞くのが密かな楽しみになってます。

節目の思い出と一緒に貰ったメダルは、隣のデイサービス先から貰ったな~と大人になってから思い出すきっかけや園児の記憶に残るかもしれなっと想像すると素敵だなと思いました。

追伸。

スタッフブログを執筆するようになり言葉の表現力を増やしたくて、本やブログを読むことが増えました。

と言っても元々文章を読むのも書くのも苦手なので本のジャンルは食べ物、食事、料理など自分が好きな「食」に偏りがちですが(^_^😉

お気に入りは

「わたしを空腹にしないほうがいい」著者:くどうれいん

「たべるたのしみ」著者:甲斐みのり

どちらの書籍も食べ物や食卓にまつわる話が書かれているエッセイ集です。

くどうれいんさんの本は短編集で読みやすくタイトルが俳句になっているもの面白いです。

ご興味があれば読んでみてください。