※本ブログを執筆した古屋医師は2021年4月~2025年3月まで鳳優会に在籍

荏原ホームケアクリニック リウマチ・膠原病センターの古屋です。 前回「連続性ラ音」についてお話させていただきましたが、今回は副雑音②として断続性ラ音についてお話しようと思います。断続性ラ音を理解するためには解剖学的、組織学的な気管支や肺胞の特徴と換気力学の知識を利用することはもちろん、雑音の聴取されるphaseにより病態を推定する事が必要です。今回の目標は「聴診所見から病態を推測し、重症度や治療経過を判断する!」です。胸部の解剖 肺の位置

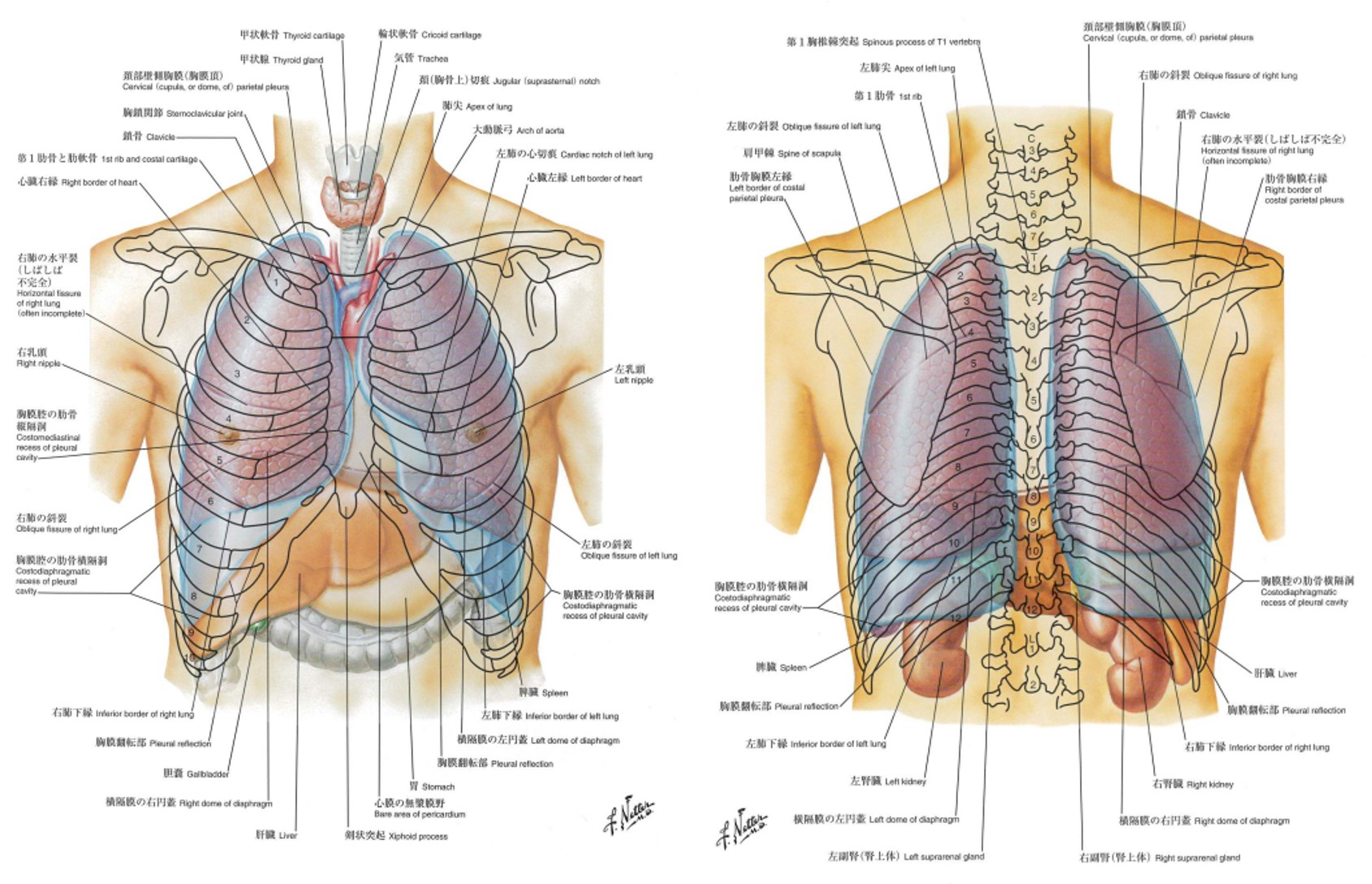

前回も解剖の確認をしましたが、重要な事なので再度肺・胸郭の解剖を再度確認しましょう。聴診を行う時は、「胸郭の内側・肺の状態をイメージする」ことに加え、換気力学や気道の解剖・組織学の知識が重要です。まず、体表から胸膜腔と肺の状態を推定します。

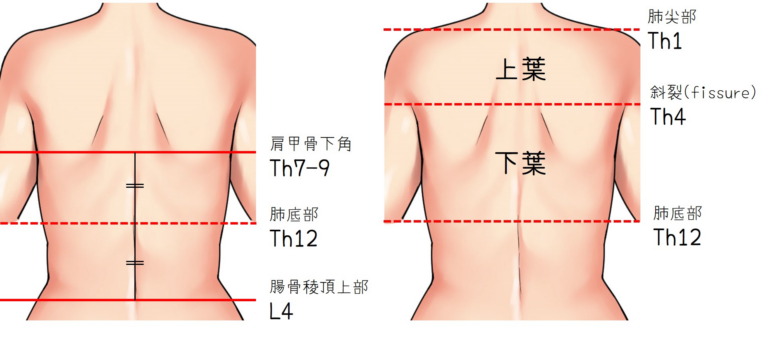

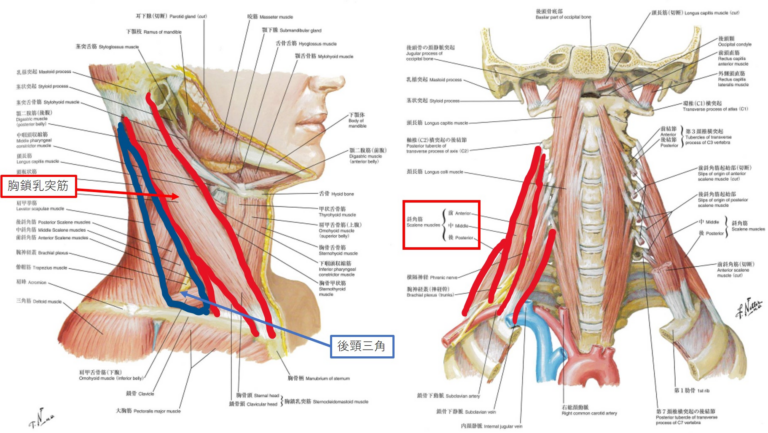

触診可能な体表の指標により、胸膜腔と肺の正常な輪郭の位置を知り、肺葉と肺裂の位置を推定することができます。上方では、壁側胸膜が第一肋骨の上方へ突出しており、胸骨下部の後方では、心臓が左側にある関係で左臓側胸膜は右ほど正中線には近づいてはいません。下方で、胸膜は横隔膜上の肋骨弓で折り返しています。下の図のように、背部から見てみると、胸膜腔はTh12のあたりまで存在しています。肺尖部はTh1付近、肺の上葉と下葉を分ける斜裂(Oblique fissure)は背部正中近くでTh4の棘突起の高さにあります。斜裂は外側下方へ向かって移行し第4,5肋間隙を横切り、外側では第6肋骨に達します。また、前回やりましたが肩甲骨下角はTh7-9、腸骨稜頂上部がL4に相当し、その二つを結んだ直線の中点がおおよそのTh12に相当、そこが肺底部でした。さらに前胸部から側胸部第4-6肋間が中葉、舌区に相当します。これらのメルクマールを意識して聴診を行っていきます。

胸部の体表解剖(ネッター解剖学アトラス)

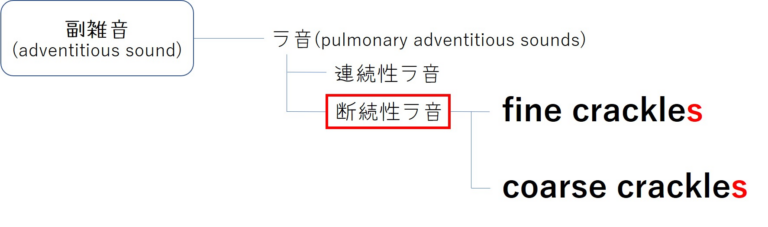

副雑音の分類

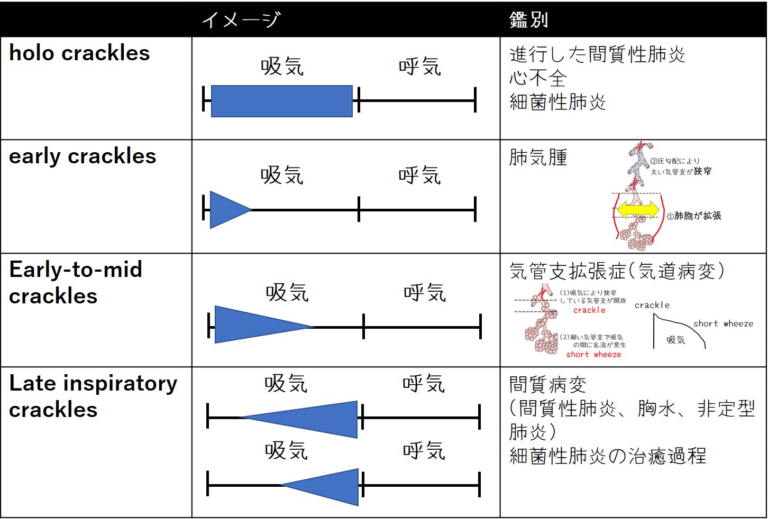

前回の復習ですが、副雑音は連続性ラ音、断続性ラ音に分けられます。今回は断続性ラ音についてお話します。断続性ラ音とはその名の通り断続的に細切れになっている雑音の事です。断続性ラ音はさらにfine cracklesとcoarse cracklesに分けられます。連続性ラ音の時は単音性と多音性に分けられましたが、断続性ラ音に関しては単音という事はありえないので、複数形のみです。crackleではなくcracklesと記載する点に注意です。

fine cracklesを考察する

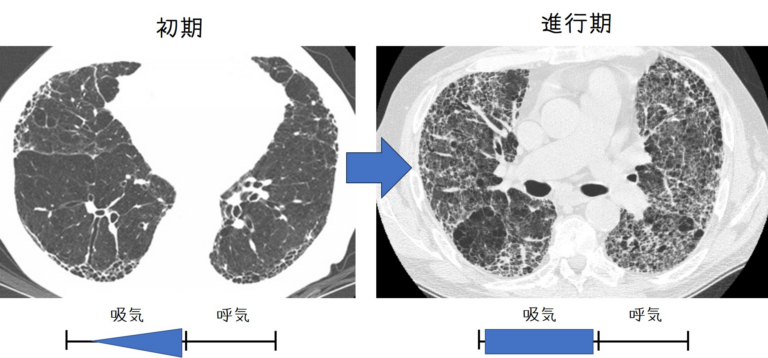

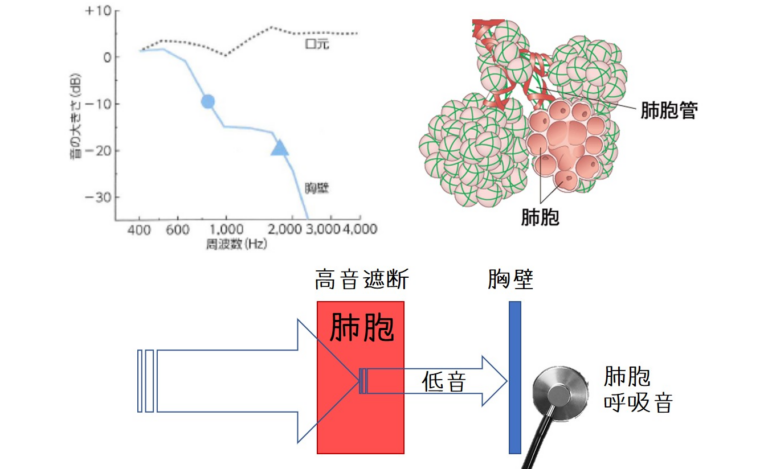

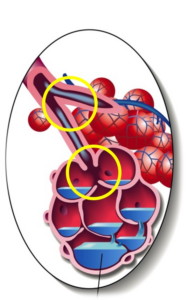

fine cracklesは「チリチリ」「バリバリ」と言った高調な音で、1回の呼吸で細かく、たくさん聴取されます。良く言われるのは「耳の近くで髪の毛をこすり合わせた音」、「マジックテープをはがした時の音」と表現されます。その音の発生原理は、直前の呼気で虚脱した気道の遠位部が吸気に伴い突然開放(圧較差の消失)することで生じると言われており、肺収縮する病態で聴取されます。つまり基本的には吸気時に聴取されます。また、その音の高さは気道の口径により変化し、気道の口径が小さいほど高調の音が、大きいほど低調の音が発生し、これは連続性ラ音の時と同様ですね。

- 呼吸相を意識する。

- 吸気時間を意識する。

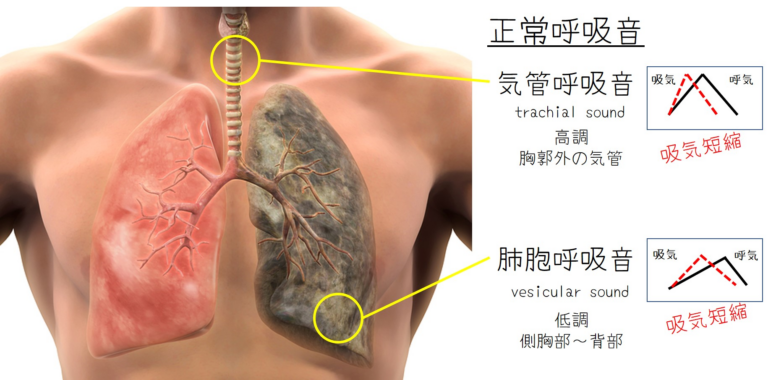

- 肺胞呼吸音の気管呼吸音化を意識する。

①呼吸相を意識する。

②吸気時間を意識する。

③肺胞呼吸音の気管呼吸音化を意識する。

肺胞が壊れている場合、肺胞呼吸音が聞こえるはずの聴診部位で高い音が聴取されるという現象が起きます。この現象を肺胞呼吸音の気管呼吸音化と言います。間質性肺炎や肺線維症などで聴取された場合は線維化が強く、かなり進行している状態であると考えられます。

さらに肺が収縮している場合は横隔膜の位置が挙上することも確認しておくと良いと思います。

これらのポイントを意識しながら聴診することで、患者さんの肺の状態、呼吸状態がある程度把握でき、予後の予測にもつながります。

間質性肺炎があった時に肺以外で診るべきところ

肺病変のある患者さんを診察する時には肺以外に呼吸補助筋とばち指の有無も合わせて診ておくと良いと思います。

1)呼吸補助筋の観察

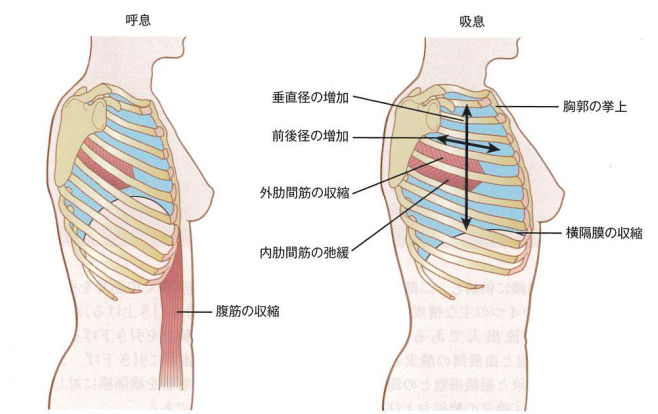

私たちの肺が膨張・収縮をするためには①横隔膜の下降・上昇運動による胸腔の上下径の増減②肋骨の上下運動による胸腔の前後系の増減という二つの方法を利用しています。正常な安静呼吸はほぼ①の方法で行われますが、呼吸補助筋を使用して②のように胸郭を広げることもできます。

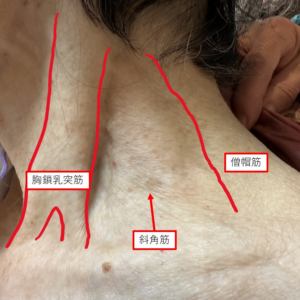

呼吸補助筋のうち診察を行う上で覚えておいた方が良いのは胸鎖乳突筋と斜角筋群です。

胸鎖乳突筋は側頭骨の乳様突起から胸骨丙の鎖骨近位部に伸びる筋肉で、胸骨を上向きに引き上げる筋肉です。次に斜角筋ですが、斜角筋は前斜角筋、中斜角筋、後斜角筋の3つがあり、前斜角筋・中斜角筋は第1肋骨を後斜角筋は第2肋骨を上に引き上げる筋肉です。

間質性肺炎や肺気腫といった慢性呼吸不全のある患者さんはこれらの呼吸補助筋が肥大してきます。間質性肺炎に関しては、胸鎖乳突筋よりも斜角筋の活動性が高いと言われており、胸鎖乳突筋とともに斜角筋の触診も重要です。斜角筋は胸鎖乳突筋の後縁、僧帽筋の前縁、鎖骨の中央部1/3で囲まれる後頸三角の奥に触知する事が出ます。写真は間質性肺炎の患者さんの斜角筋ですが、触診せずとも肥大しているのが目に見えますね。

2)ばち指の観察

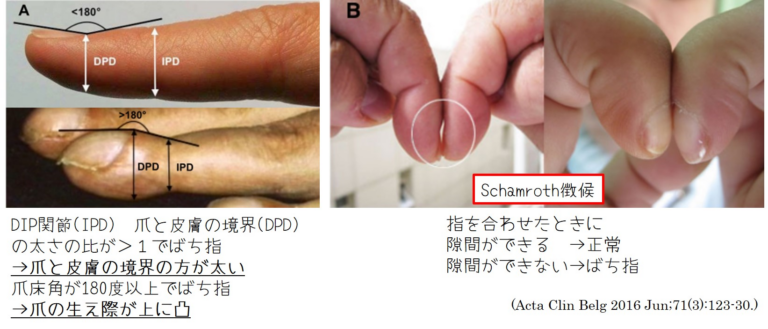

次にばち指の観察です。ばち指とは指末節の結合組織が無痛性、局在性に増大する所見で、通常は対称性に出現し、足趾より手指で多い所見と言われます。定義が一応決まっており、①指節間の太さの比が1以上、②爪床角が190度以上、③Schamroth徴候陽性と言われます。このうち①、②に関して(下図左A)は知識としては知っておいても良いかと思いますが、長さを図って比を見たり、角度を図ったりするのは実臨床ではかなり使い勝手が悪いように思うので、簡単な理解で十分です。ぱっと①②を見て③Schamroth徴候から判断しています。

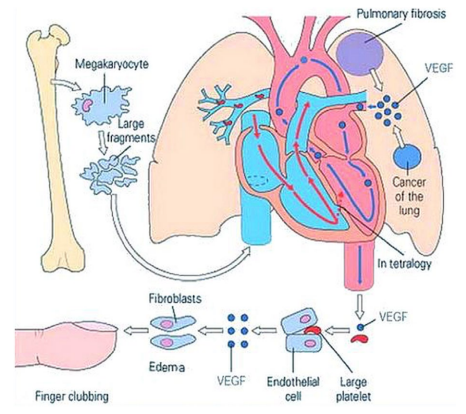

ここで本題から少しずれますが、ばち指の病態についてお話しておきます。ばち指になる原因はいまだ良く分かっていませんが、主病態は血管結合組織量の増加と言われており、Dickinsonらが病態について報告しています(Lancet. 1987;330:1434–5.)。

Coarse cracklesを考察する

次にcoarse cracklesについて考えていきます。

Coarse cracklesはfine cracklesと比較して音は粗く低い、「プツプツ」「ブツブツ」「ゴロゴロ」という音です。その音の発生は、空気が気道を通過した際に分泌物がはじける音と閉塞していた末梢気道が吸気に伴い突然開放した時の開放音です。聴取される代表的な病態が細菌性肺炎です。

肺炎に関して、コモンな疾患ですので肺の生理学的・解剖学的な機能から少し病態を考えておきます。肺炎を理解するにあたり、まず気道の解剖と感染防御機構についてお話しておきます。

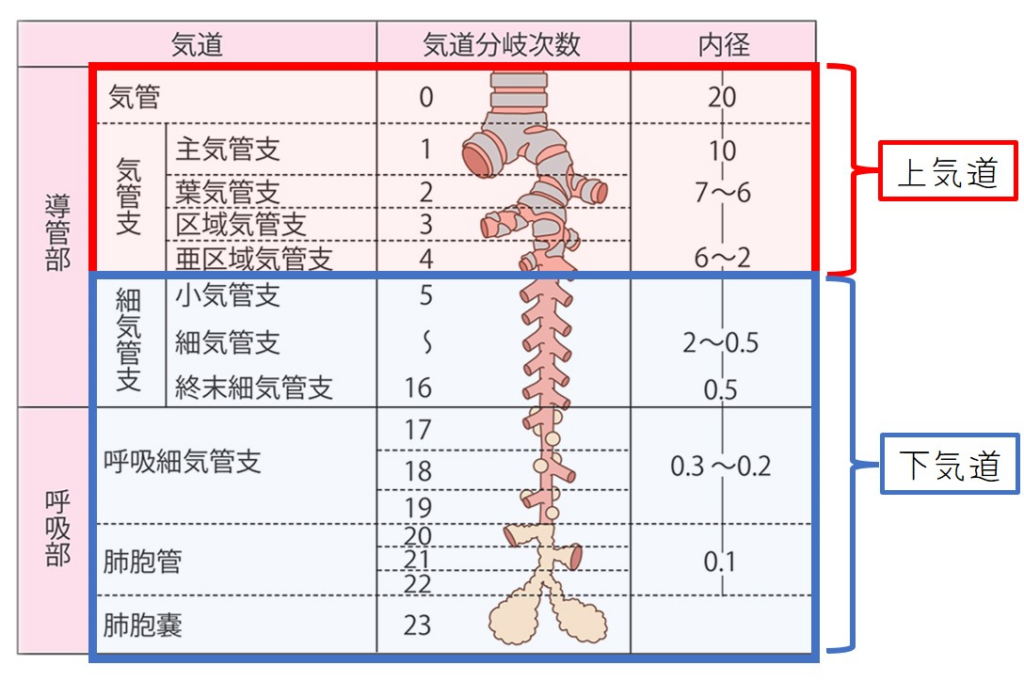

我々の気道は鼻腔、喉頭から始まり気管→気管支→細気管支→呼吸細気管支ときて肺胞管、肺胞となります。その間で23分岐すると言われています。ここで、口から気管支までを上気道、細気管支から肺胞までを下気道と臨床的に定義します。上気道は空気の通り道、下気道はガス交換の場です。肺炎は下気道の炎症ですので細気管支から肺胞に炎症を来す疾患です。

気道には感染を防ぐための防御機構が備わっています。

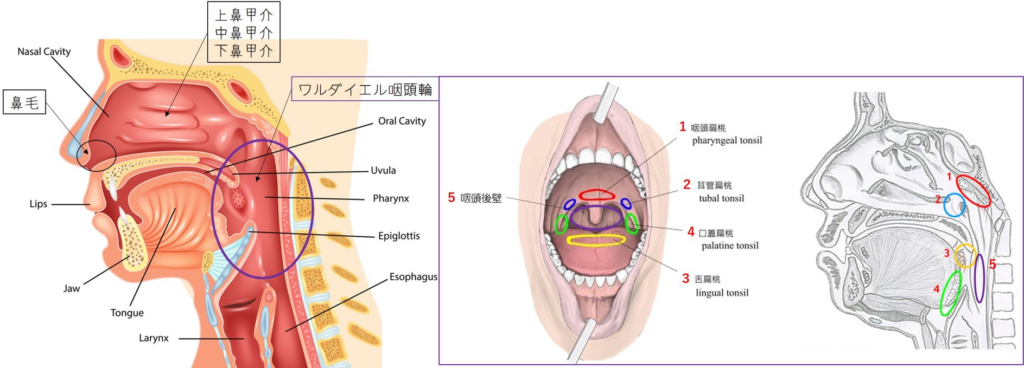

まず、微生物の最初の侵入門戸は鼻腔です。鼻腔の入り口には鼻毛があり、ここが最初のトラップになっており、ここで大きな粒子を捕捉します。その奥は上鼻甲介、中鼻甲介、下鼻甲介といった複雑な構造になっており、ここで空気の乱流を作ることにより異物を粘膜へ捕捉し咽頭へ移送し嚥下されるようになっています。(咽頭への移送に一役買っているのが鼻腔の上皮に絨毯のように敷き詰められている線毛です。線毛は毎秒10-20回の波動を繰り返しており、鼻腔内の線毛は(下流方向)咽頭方向へ、肺の線毛は上流方向へ波動します。) 鼻腔の奥に待っているのは活性化されたリンパ球の大群が控えている扁桃腺があります。ここは感染防御の最初の砦であり多数の扁桃腺を配置しており、それらを合わせてワルダイエル咽頭輪と言います。ここで、扁桃腺だけではなく咽頭後壁にも活性化されたリンパ球が多数存在していることから咽頭自体がリンパ組織と言っても過言ではありません。

咽頭からさらに奥に入ると上気道が待っています。ここからは気道が幾重にも分岐し迷路のようになります。気管支が分岐していることにより異物を捕まえることができ、あとは線毛上皮による浄化作用と咳嗽で外へ異物を追い出します。その後下気道に入り、終末細気管支以降になると、ここまで活躍してきた線毛もなくなります。そして、この先を守っているのは肺胞マクロファージです。ここまで侵入した微生物はマクロファージに貪食され排除されます。

このように、気道には微生物や異物から体を守るために厳重な防御システムを構築しています。少し長くなりましたが、これらの防御システムが破綻すると細菌が肺胞まで到達し、肺胞マクロファージに貪食され免疫応答を起こします。この場合好中球が肺胞内に遊走し、肺胞内を充満する形で病変が伸展します。その結果、気道の分泌物(喀痰)が増えるためcoarse cracklesを聴取するわけです。

ここで一つ特殊な菌であるマイコプラズマについて触れておきます。マイコプラズマは一般的な肺炎を起こす細菌とは異なり、感染する部位は線毛です。線毛は上でお話した通り終末細気管支までしかありません。つまりは、感染しても肺胞マクロファージを刺激しにくいため分泌物や炎症物質はそれほど増えず、末梢まで炎症が届かないため体表からの聴診所見に乏しい、線毛が元気な方が感染しやすいため若者に多いといった特徴があるわけです。非定型肺炎の診断に使用する基準もこれで説明可能です。

このように細菌性肺炎はcoarse cracklesを聴取しますが、肺胞の機能が障害されているため「肺胞呼吸音の気管呼吸音化」も生じるので、合わせて評価できると良いと思います。

呼吸相を意識して改善を判定する

<今回のまとめ>

- 聴診を行う際は解剖学的な理解をする。

- 断続性ラ音は呼吸相を意識して聴診する。

- 聴診所見だけでなく聴診以外の所見も合わせて肺の状態を評価し、病態を推測する。

今回は肺の聴診(副雑音②断続性ラ音)について考えてみました。患者さんの呼吸状態を把握する上で、聴診は重要であり、正常からの逸脱を意識することでさらに病態の理解が深まります。

最後にもう一度言いますが、「聴診所見から診断名をつけるのではなく、病態を推測する!」これが重要です。日々訓練をしながら正確な評価ができるようにしていきたいですね。

身体診察はやればやるほど奥が深い!

<参考文献>

- ガイトン生理学 原著第13版

- トートラ人体の構造と機能 第4版

- グレイ解剖学 原著第4版

- マクギーのフィジカル診断学 原著第4版

- まるわかり!肺音聴診 聴診ポイントから診断アプローチまで

- サパイラ 身体診察のアートとサイエンス 原著第4版

- 身体所見のメカニズム-A to Zハンドブック