※本ブログを執筆した古屋医師は2021年4月~2025年3月まで鳳優会に在籍

荏原ホームケアクリニック リウマチ・膠原病センターの古屋です。

前回「結膜」についてお話させていただきましたが、今回は「頸部」の診方について考えてみます。頚部の診察と一言で言っても多岐にわたりますが、今回は頸静脈の診察について2回に分けて考えてみようと思います。どうして頸静脈を診察するのかと言えば心臓が悪いかどうかを判断するためです。

心不全の患者さんは年々増加傾向で、毎年1万人ずつ増加しており2030年には130万人に達すると言われています。心不全パンデミックという言葉も出てきているくらいです。日本循環器学会からも一般向けの心不全の定義など発信されており、一般レベルでの病気の認知が望まれている病態です。そんな心不全の診療を行う上で頸静脈の診察は外せないため、今一度まとめてみました。

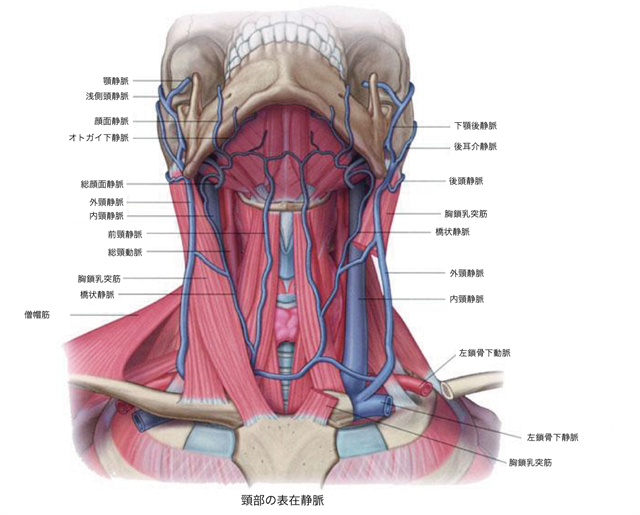

頸部の血管の解剖

まず頚部のおおまかな解剖、特に血管系の解剖について確認します。頚部の観察を行う上で重要な血管といえば①内頸静脈②外頸静脈③総頚動脈かと思います。

まず①内頸静脈についてですが、内頸静脈は頭蓋内を出た後は頸静脈鞘に入り、胸鎖乳突筋の直下を走りますが、はじめは内頸動脈の後方に位置します。下行するにつれて外側に位置するようになり、鎖骨下静脈と合流し腕頭静脈へ流入します。

対して②外頸静脈は頸部の皮下を下行し胸鎖乳突筋の浅層を横切ります。頸部の下部に達すると鎖骨の直上ならびに胸鎖乳突筋の直後で頸筋膜の浅層を貫いて深部に入り鎖骨下静脈に流入します。

最後に③総頸動脈です。頸動脈系の起始部になります。右総頸動脈は胸鎖関節のすぐ後方で腕頭動脈から分岐、左の総頸動脈は大動脈弓から直接分岐します。甲状軟骨の上縁くらいの高さで内頸動脈、外頸動脈に分岐しますが、この内頚動脈の起始部に頸動脈同が存在しており圧の受容器として血圧を調節しています。

また頸動脈小体も酸素濃度を検知する受容器として存在しています。

ちなみに、頸動脈の診察は次の機会にやろうと思います。

右房圧の上昇と頸静脈の拡張

右房圧は正常であれば0mmHgであり、これは大気圧と等しくなっています。①重篤な心不全②大量輸血などで循環血液量が増加した場合に最大で20-30mmHgまで上昇するようになっており、右房圧が上昇して、正常である0mmHg以上になると頸静脈に血液が逆流し始めます。大体右房圧が+10mmHg(7.36cmH2O)ほど上昇すると頸静脈が膨隆し、+15mmHg (11.04cmH2O)以上になると怒張します。この拡張して盛り上がっている頸静脈を確認して圧の推定を行います。

頸静脈の診察は内頸静脈か?外頸静脈か?

頸静脈の診察では、頸静脈圧の推定と頸静脈波形の分析を行います。

では内頸静脈と外頸静脈のどちらが観察に適しているのかということですが、通例的に内頸静脈を確認するように言われています。その理由としては外頸静脈には静脈弁があり、それが圧測定に影響を及ぼすと考えられてきたからのようです。しかし、最近は内頸静脈にも静脈弁が存在していることが分かり、頸静脈にある静脈弁は圧測定には影響しないという事になっているので、マクギーのフィジカル診断学では「外頸静脈でも内頸静脈でも圧測定に使用することができ、測定方法に違いはない」と書いてあります。しかし、右側の解剖学的な静脈の走行を見てみると外頸静脈は胸鎖乳突筋の周りを迂回していますが、内頸静脈は一直線に鎖骨下静脈に流入するという違いがあり、内頸静脈の方がより正確な右房圧の測定ができるように思います。その点からなるべく内頸静脈を確認するようにしています。確認できない場合は外頸静脈で代用し、その後の経過を追うようにしています。

頸静脈の診察 頸静脈圧・右房圧の推定

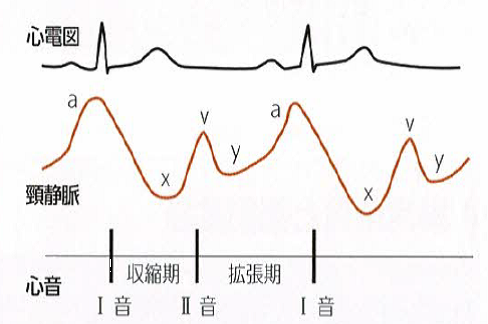

頸静脈圧(jugular venous pressure:JVP)は右房圧に等しく、頸静脈圧から体液量の推定と、心不全のコントロールの状態などが分かります。①JVPの推定は頸静脈拍動の最高点を同定し、②そこから胸骨角までの垂直距離を測ることで行います。静脈も動脈と同様に拍動をしており、特に頸静脈の拍動の波形は右房の圧波形を反映しています。図1のように頸静脈波形を見てみると3つの陽性波と陰性波が認められますが、診察の際は2つの陰性波のみ確認可能です。この陰性波(へこんでいるところ)を確認して頸静脈拍動の最高点とします。

図1 頸静脈波形

x谷:心房弛緩+右室収縮+三尖弁輪下降

v波:静脈還流による右房圧上昇

y谷:三尖弁開放+右房圧低下

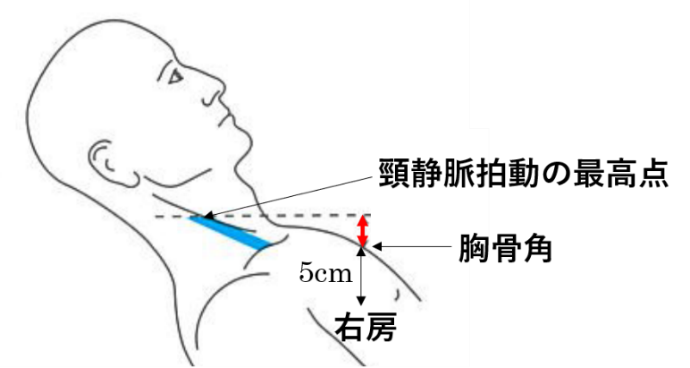

胸骨角から右房までの距離は体位に関係なく5cmと考えられており、その胸骨角からの垂直距離を用いてJVPを推定します。(図2)

図2 頸静脈の診察

JVP=胸骨角から頸静脈拍動の最高点+5cm

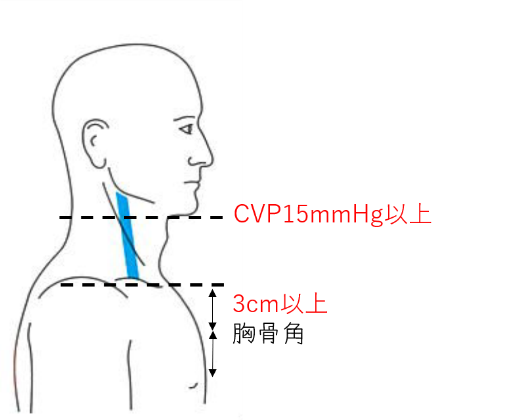

頸静脈拍動の最強点から胸骨角までの垂直距離が3cm以上(JVP=3+5=8cm)となるときにJVP上昇と判断します。7.36cmH2O以上になると頸静脈が拡張することから考えても胸骨角から3cmというのは理解しやすいですね。

頸静脈の診察 診察の体位(角度)について

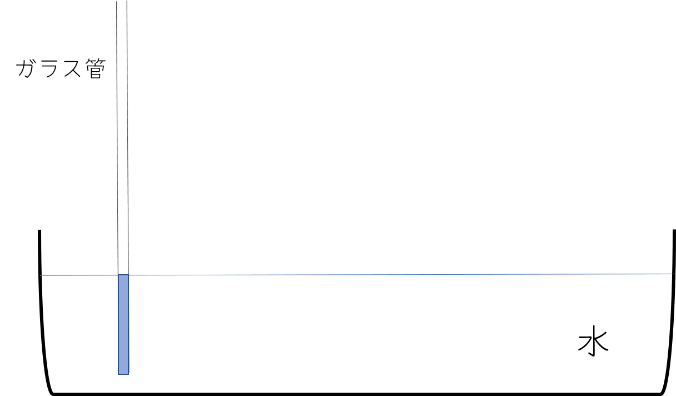

では、頸静脈の診察を行うにあたり患者さんの体位をどのようにすれば良いのでしょうか。欧米の教科書ではベッドの角度を45°に倒して観察するように記載されていますが、角度は見やすい角度で診れば問題ありません。その理由を桶とガラス管を用いて説明します。

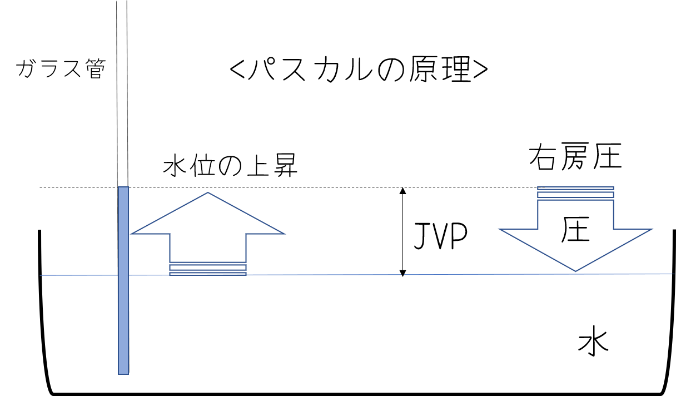

まず図3のように桶に水を張り、そこにガラス管を入れます。ガラス管内の水位は毛細管現象がなければ外側の水位と同じ位置にくると思います。

図3

そこで、桶の水に圧力をかけていくと図4のようにガラス管内の水位は上がっていきます(パスカルの原理)。この時の桶の水にかかる圧力が右房圧、水面からガラス管内の水位までの垂直距離がJVPに相当すると考えます。

図4

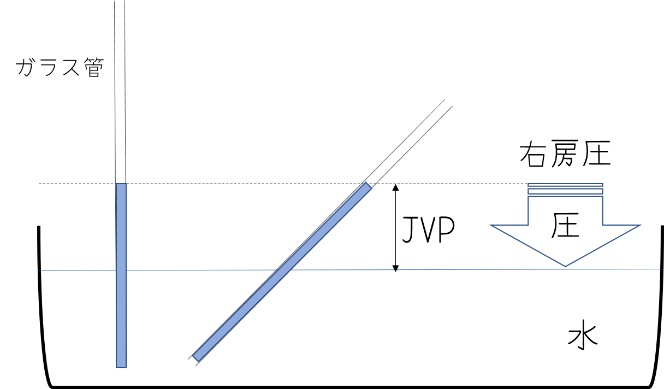

次に、図5のように桶にガラス管を斜めに入れてみると、ガラス管内の水位はどうなるかというと、垂直に入れた場合と同じ高さになるはずです。つまりは、患者さんを観察する体位(角度)に関わらず、胸骨角からの頸静脈拍動の最高点までの距離は一定になります。よって、観察する体位(角度)は頸静脈波形が確認しやすい体位でOKということになります。

図5

頸静脈の診察 診察の実際

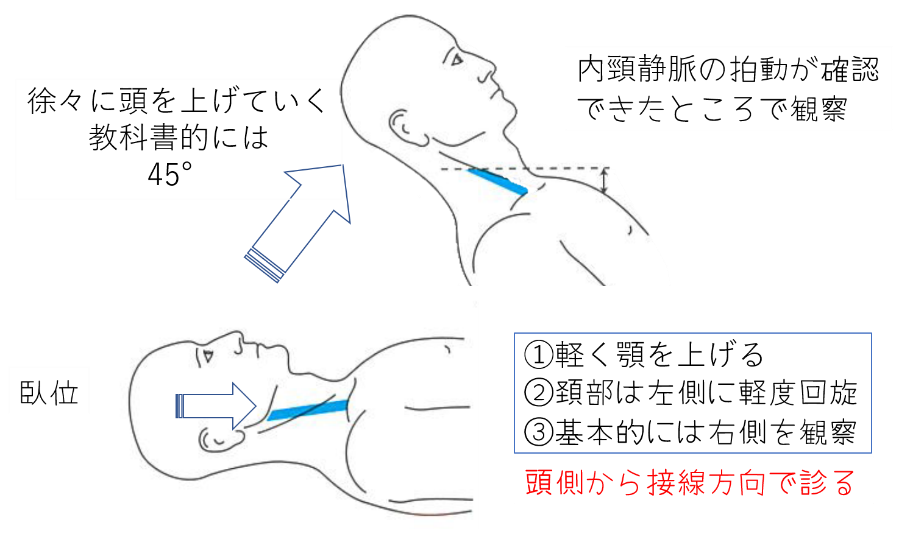

まず患者さんが臥位の状態で頸静脈を確認します。診方としては軽く顎を上げて、頚部は左に軽度回旋(回旋しすぎると胸鎖乳突筋に頸静脈がつぶされてしまい評価困難となります。)し、頭側から頸静脈に沿って接線方向に頸静脈の拍動を確認します。(真横からよりは接線方向の方が確認しやすいです。)その後、介護用ベッドがあるお宅の場合は徐々に頭を上げていき、内頸静脈の拍動が確認できるところでストップします。(図6)

図6

ただし入院中のようにすべての患者さんが介護用ベッドに寝ているわけではないので、実際はうまく確認できないことも多いです。普段は臥位と座位で頸静脈を確認し、大まかなあたりをつけて、他の所見(体液貯留や脱水を疑う所見の有無)や食事量や間食の量、塩分摂取量、内服状況(飲み忘れ等)など*も考慮し判断をするようにしています。

臥位で診るときは、枕に頭を置いてもらい観察しますが、正常であれば下顎のあたりで拍動を確認できます。(耳朶が拍動に合わせて揺れているのが確認できることもあります。) また、座位で診察するときは、頸静脈の拍動が鎖骨より上で確認できた時点で異常です。右房の位置から鎖骨までおよそ8cmはあるので、拍動が見えた時点でJVP上昇と判断します。下顎の高さまで見えたらCVP15mmHg以上とも言われます。(図7)

図7

頸静脈の診察 JVPの測定方法

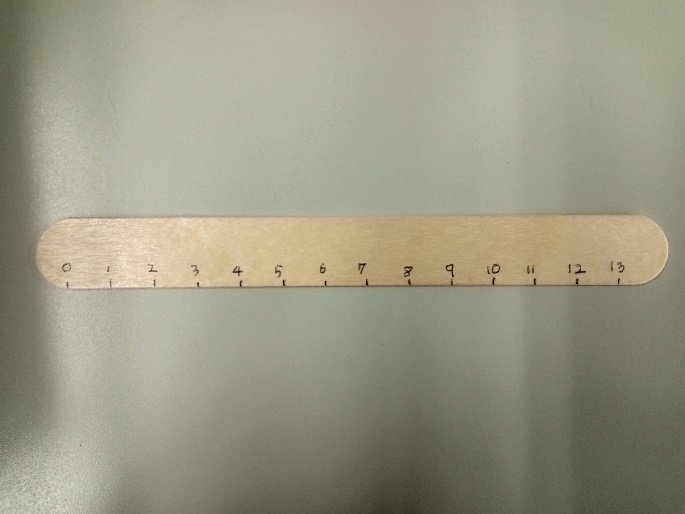

普段診察をする際に定規を持ち歩いている人はあまりいないと思いますが、私ももちろん持ち歩いていません。ですので、普段は指の長さや(3横指が大体3.5cm程度)、写真のような手作り感満載の舌圧子を持ち歩いて使うようにしています。(舌圧子に関しては頸動脈や心尖拍動の診察でも使用します。)

今回は頸静脈の診方(前半)について考えてみました。解剖学的・生理学的な理解をすると、より普段の診療に深みがでますね。次回は頸静脈の診察(後半)と頸動脈の触診について考えてみようと思います。

<参考図書>

・ガイトン生理学 原著第13版

・トートラ人体の構造と機能 第4版

・グレイ解剖学 原著第4版

・マクギーのフィジカル診断学 原著第4版

・サパイラ 身体診察のアートとサイエンス 原著第4版

・循環器Physical Examination 診断力に差がつく身体所見!