※本ブログを執筆した古屋医師は2021年4月~2025年3月まで鳳優会に在籍

荏原ホームケアクリニック リウマチ・膠原病センターの古屋です。

前回「頸静脈の診方(前半)」についてお話させていただきましたが、今回は「頸静脈(後半)と頸動脈の診方」について考えてみます。前回JVPの上昇について、原理と考え方についてお話しましたが、頸静脈から分かる情報は他にもあります。また頸動脈の触診からもわかる事がありますので、そちらも合わせて考えていこうと思います。

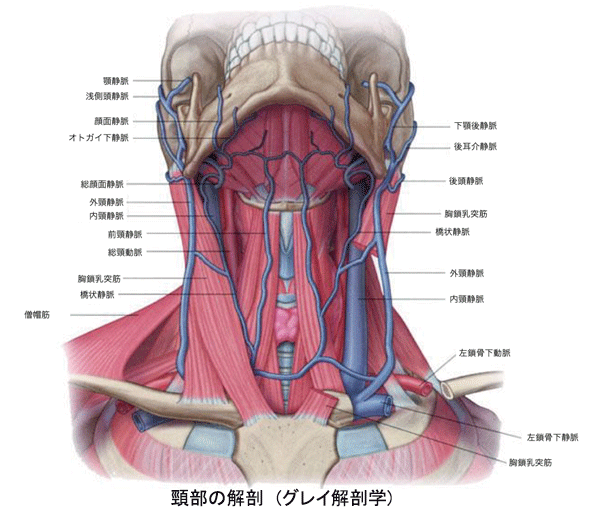

頸部の血管の解剖(確認)

まず頚部血管の解剖について再度確認します。

- 内頸静脈は頭蓋内を出た後は頸静脈鞘に入り、胸鎖乳突筋の直下を走りますが、はじめは内頸動脈の後方に位置します。下行するにつれて外側に位置するようになり、鎖骨下静脈と合流し腕頭静脈へ流入します。

- 外頸静脈は頸部の皮下を下行し胸鎖乳突筋の浅層を横切ります。頸部の下部に達すると鎖骨の直上ならびに胸鎖乳突筋の直後で頸筋膜の浅層を貫いて深部に入り鎖骨下静脈に流入します。

- 右総頸動脈は胸鎖関節のすぐ後方で腕頭動脈から分岐、左の総頸動脈は大動脈弓から直接分岐します。甲状軟骨の上縁くらいの高さで内頸動脈、外頸動脈に分岐しますが、この内頚動脈の起始部に頸動脈同が存在しており圧の受容器として血圧を調節しています。

腹部頸静脈試験(Abdominojugular Test)とKussmaul徴候は‟右心の悲鳴”

1) 腹部頸静脈試験(Abdominojugular Test)とは

頸静脈を観察しながら、腹部を圧迫したときに頸静脈圧が持続して上昇を認める場合を腹部頸静脈試験陽性とします。CVPが正常の場合も、腹部の圧迫により静脈還流量を一時的に増加させJVPの一過性の上昇を認める事もありますが、1、2回の心拍の後にすぐに正常に戻ります。圧迫している間15秒以上持続して上昇している場合を陽性ととります。もし陽性と判断された場合は左房圧の上昇(左房圧15mmHg以上:LR+8.0)と相関し、呼吸困難を訴える患者さんにおいては心不全の可能性が高くなります(LR+6.0)。さらには肺動脈楔入圧>15mmHgと相関する(LR+6.7)とも言われています。(マクギーのフィジカル診断学より)

2) 静脈血管の伸展性と心不全

心不全になると交感神経の活性化や抹消の浮腫により静脈が収縮し(伸展性が低下)、末梢血液量を減少させることにより、中心血液量を増加させようとします(volume central shiftと言われます。)。その結果抹消静脈には血液をためこむことができず中心静脈圧(CVP)が上昇します。しかし、静脈系の容量が少なければアッという間に循環が破綻してしまいます。

一般的に静脈系の血管は動脈と比較して伸展性が8倍程度高いと言われています。すなわち、同じサイズの動脈と静脈であれば、一定の圧の上昇に伴い静脈の方が8倍血液量が増加するということです。さらに、静脈系には全血液の約60%程度の血液が分布していて動脈と比較してその容量は3倍にもなると言われます。そのことから静脈のコンプライアンスは動脈の約24倍(8×3)となります。この24倍のコンプライアンスがあるおかげで体循環が簡単には破綻しないようになっているわけです。(ガイトン生理学)

ちなみに、肺循環に関しては肺静脈の伸展性は体循環の静脈とほぼ同じですが、肺動脈は体循環系の圧の約1/6で機能しており、肺動脈の伸展性は体循環動脈の6倍となります。肺高血圧症の患者さんのCTを見てみると皆さん大動脈と同じくらいの径に肺動脈が拡張しており納得です。

3) 腹部頸静脈試験(Abdominojugular Test)の原理

腹部の圧迫により静脈還流が増加します。心不全のように負荷のかかった患者さんでは、上述の通り抹消静脈の伸展性が低下しており、静脈還流が増加すると頸静脈圧が上昇します。さらに右心はその静脈還流量の増加に対応できず右心房・右心室の収縮期・拡張期血圧が上昇し、頸静脈に血液が逆流してしまいます。その結果腹部を圧迫している間持続して頸静脈圧が上昇するということです。ちなみに頸静脈圧の上昇の基準は「頸静脈拍動の最強点から胸骨角までの垂直距離が3cm以上」を使っています。詳細は第2回頸静脈の診察の回をご参照ください。ちなみにこの所見は1885年に肝頸静脈逆流(hepato jugular reflux)としてPasteur先生により報告されました。あくまでreflux(逆流)であり、reflex(反射)ではないことに注意です。

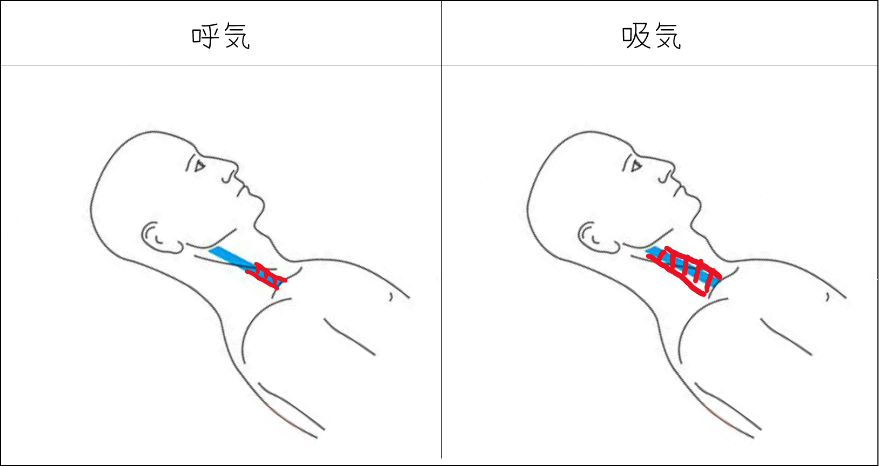

4) Kussmaul徴候

腹部頸静脈試験と同時に確認するものにKussmaul徴候があります。正常の場合、吸気時は胸腔内圧の低下に伴い右心系の圧も低下、頸静脈圧も低下します。しかし、心不全の状態では上記の理由により静脈還流の増加に対応できず頸静脈圧が上昇してしまいます。つまりは吸気時に頸静脈圧は低下し呼気時に上昇するのが正常ですが、心不全の際はその逆となり吸気時に頸静脈圧が上昇し呼気時に低下するようになることがあります。それをKussmaul徴候と言います。(図1) Kussmaul徴候は教科書的には収縮性心外膜炎に特徴的な所見として記載されていますが、実際は収縮性心外膜炎の少数にしか認められず、むしろ重症心不全や肺血栓塞栓症、右室梗塞の方が多いようです。

図1 Kussmaul徴候

腹部頸静脈試験もKussmaul徴候も、増加した静脈還流を右室が許容できない状態という認識が必要です。学生の時はKussmaul徴候=収縮性心外膜炎として単純暗記していましたが、実臨床で収縮性心外膜炎に遭遇する頻度は低く、むしろ救急外来に来た重症心不全の患者さんで初めて所見として確認したのを鮮明に覚えています。所見の意味を解剖・生理から理解し病態を考えることの重要性を改めて実感します。ちなみにKussmaul徴候は重症心不全患者の予後予測にも有用と言われています(1年以内の死亡率に関してLR+3.5)。

つまりはこれらの兆候は右心(特に右室)の悲鳴であると言えるでしょう。

巨大a波

通常a波は心房の収縮により認められる陽性波です(頸静脈の診察(前半)をご参照ください)。a波の増大は拡張期の右室への血液流入が障害により、右房の収縮が代償性に亢進した状態で認められます。肺高血圧症や肺動脈弁狭窄症により右室に圧負荷がかかり続けた結果、伸展性が低下すると、心房収縮が代償性に亢進しa波が増大します。

ちなみに詳細は次回の胸部の触診に譲りますが、右室は伸展性が高く容量負荷には強くできています。静脈系には全身の血液の60%が分布することを考えると、静脈還流が増加したときにある程度の容量負荷に耐えられなければならないので理解しやすいです。一方で壁が薄いので圧負荷にはめっぽう弱くできているので、肺高血圧症や肺動脈弁狭窄症などでは伸展性が低下するようになります。

ただし巨大a波は右心系の疾患だけでなく、左室肥大を呈する疾患でも認めることがあります。左室肥大でも生じる理由としては、右室と左室は心膜と心室中隔を共有するため左室の肥大が右室の血行動態に影響するからです(ベルンハイム効果)。そのため左室肥大を来す疾患である大動脈弁狭窄症や肥大型心筋症などでも巨大a波が認められます。

頸動脈の触診 弁膜症を手で触れて感じる!?

在宅では頸静脈と比較して頸動脈の触診から得られる情報は少ないかもしれません。しかし、在宅では検査ができないので、動脈硬化の有無、心疾患(特に弁膜症)の状態評価や経過を追う際には有用かと思います。

まず、頸動脈の触診は母指、第2、3指の指腹を使って行いますが、私は常に左母指を使って触診しています。いつも同じ指を使うことで、同じ感覚で経過を追う事ができるのがその理由です。ただし毎回触診していないと感覚を忘れてしまうので、患者さん全員の頸動脈を毎回ルーチンで触診するようにしています。検査のできない在宅診療では患者さんの状態の悪化を早期に発見するため、判断材料は多く持っておくことが重要です。

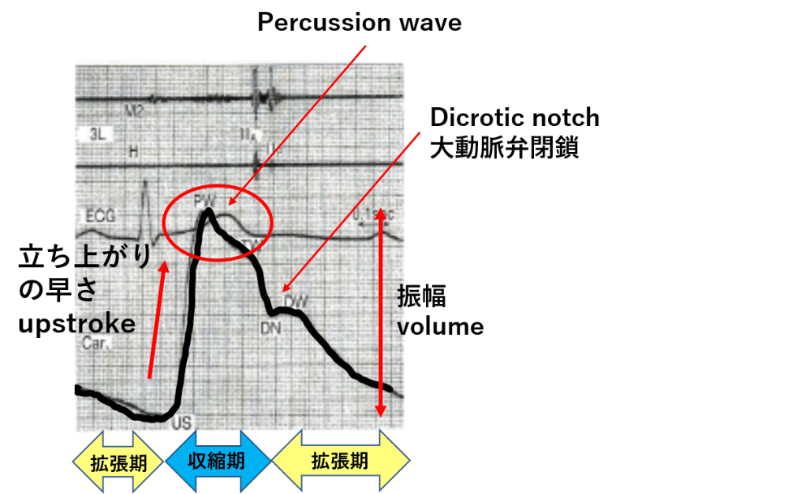

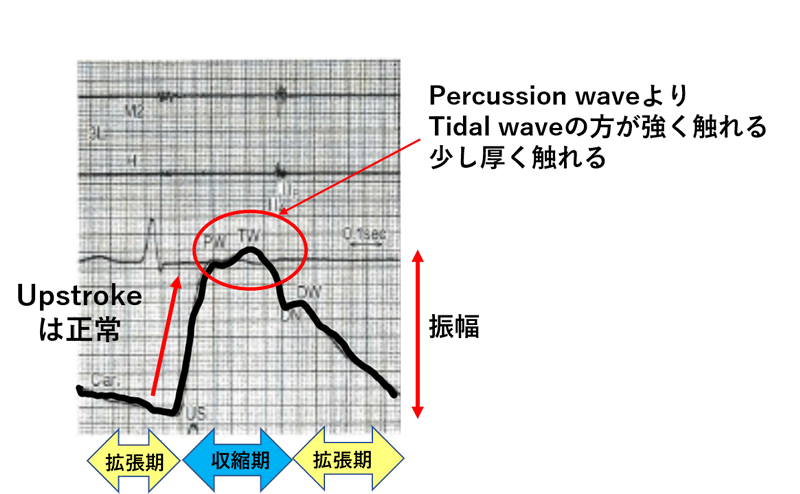

頸動脈の触診では何を意識して診察するのかというと、頸動脈拍動の立ち上がりの速さ(upstroke)と振幅(volume)です(図2)。upstrokeは左室の収縮性を反映し、volumeは動脈への拍出量を反映しています。正常の場合は自分の頸動脈を触れてみれば分かりますが、収縮早期に一瞬ピタッと触れ、すぐに減衰します。自分の頸動脈を何度も触れて、正常の触れ方を指の感覚で覚えるようにします。対して高齢者の場合は動脈硬化により血管の弾性が低下するので、脈波伝達速度が増大します。それにより抹消動脈からの反射波は収縮後期に到達しtidal waveの方が高くなります。結果、upstrokeは正常ですが(図3)、若年者よりも少し長く厚く触れるようになります。

図2 正常の頸動脈波形(若年)

図3 正常の頸動脈波形(高齢)

異常な所見として、大動脈弁狭窄症(AS)の際に触れる遅脈・小脈、大動脈弁閉鎖不全症(AR)の速脈・大脈が有名です。ASでは左室から駆出された血液が頸動脈へ流れ込んでくるのに時間がかかるためupstrokeが遅くなり、volumeも小さくなります。対して、ARでは大動脈弁からの逆流により左室の容量負荷が増加し左室の収縮能が亢進、その結果としてupstrokeは早くなり、収縮により押し出される血液量も多くなることからvolumeも大きくなります。ただし、言うは易しでこの感覚をつかむにはかなり鍛錬が必要です。それもあり、日々ルーチンで頸動脈の触診を行うようにしています。

ちなみに健常者では頸動脈拍動はⅠ音の近くで触知されますが大動脈弁狭窄症の狭窄が強くなるほどⅡ音に近づくと知られています。遅脈の重症大動脈弁狭窄症における感度は31-90%、特異度68-93%、LR+3.7と報告されています。小脈に関しても中等度~重度大動脈弁狭窄症の診断に関して感度74-80%、特異度65-67%とされています。心音のみでは判断が難しい場合も触診を組み合わせれば診断に一歩近づく可能性があります。

おまけ 圧脈波伝播とは

今回の事とはあまり関係はありませんが、圧脈波伝播についてです。

心臓から大動脈に血液が駆出されると大動脈近位部の圧上昇、壁の伸展が起こります。その伸展による波面は抹消へと伝わっていきますが、それを圧脈波伝播と言います。圧脈波伝播の速度は大動脈で3-5m/秒、太い動脈分岐で7-10m/秒、小動脈で15-35m/秒と言われます。心音が聞こえてすぐに抹消の動脈拍動を触知できるのは圧脈波がすごいスピードで進むからですね。ちなみに圧脈波は徐々に減衰し、毛細血管レベルになるとなくなります。

今回は頸静脈の診方(後半)と頸動脈の触診について考えてみました。患者さんの循環動態を把握する上で、視診や触診は重要であり、さらには聴診よりも評価が簡単です。得られる情報も多いので日々訓練をしながらマスターしていきたいですね。

改めて、診察はやればやるほど奥が深いです。。

次回は胸部の触診について考えてみようと思います。

<参考図書>

・ガイトン生理学 原著第13版

・トートラ人体の構造と機能 第4版

・グレイ解剖学 原著第4版

・マクギーのフィジカル診断学 原著第4版

・サパイラ 身体診察のアートとサイエンス 原著第4版

・循環器Physical Examination 診断力に差がつく身体診察!

・心疾患の視診・触診・聴診

・身体所見のメカニズム-A to Zハンドブック